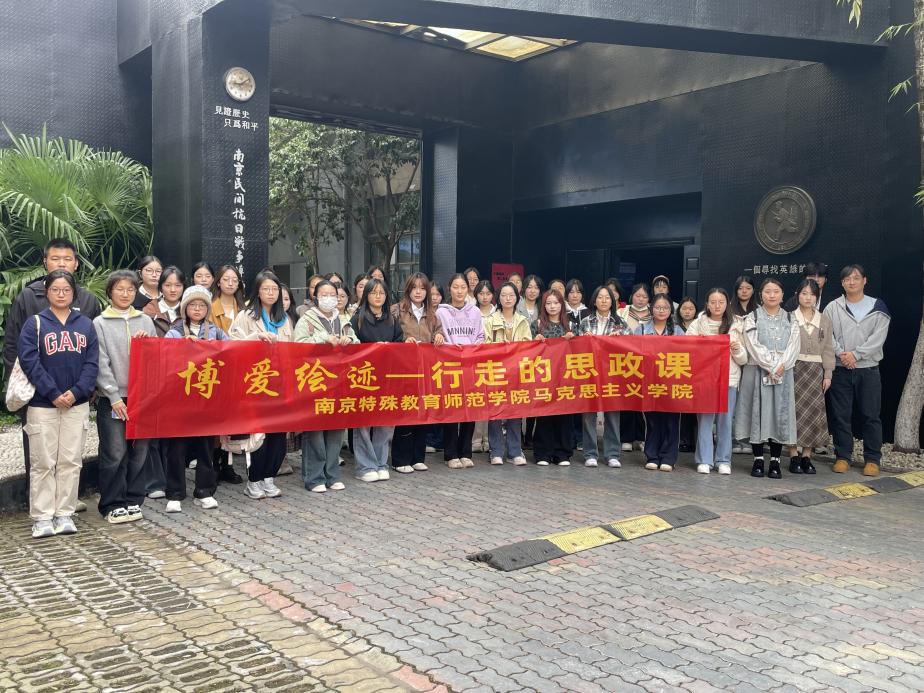

10月29日下午,马克思主义学院组织开展本学期《思想道德与法治》课程“博爱绘迹”系列实践教学第一站。马克思主义学院黄建中老师、郭方天老师带领语言学院2025级英语师范和汉语言文学专业40余名本科生走进南京民间抗日战争博物馆,开展“行走的思政课”,在抗战记忆深处筑牢信仰之基、涵养师德之魂。此次活动依托博物馆2200余册抗战孤本善本、1600余枚老兵手印、256位平民日记等独家资源,通过“沉浸式参观+情景式教学+任务式实践”三位一体模式,让思政课堂与社会大课堂同频共振,推动“大思政课”建设走深走实。

把课堂搬进“平民抗战记忆馆”——让文物开口说话

南京民间抗日战争博物馆坐落于1937年南京保卫战硝烟故地——雨花台区安德门大街48号,是江苏省首家以“民间视角”记录抗战的专题博物馆。下午2点,师生们在讲解员带领下步入“南京保卫战”展厅,迎面而来的是一座由旧青砖、弹孔钢板复刻的“城门”,门楣上镌刻“中国有我不会亡”七字,瞬间将同学们拉回87年前的烽火现场。

“这256本平民日记,是博物馆用20年时间跑遍全国征集而来,其中年龄最小的作者仅9岁。”讲解员指着展柜中一本《小毛日记》说,“12月13日,鬼子进城,爸爸把我塞进鸡窝,我听见枪声一夜没敢哭。”刘露珠同学在笔记本上写下:“原来‘全民族抗战’不是抽象口号,而是千万个‘小毛’用童年写下的注脚。”

黄建中老师现场讲授《“平民史料”中的国家记忆——兼论师范生德育视角》,引导同学思考:当教科书遇见民间日记、当宏大叙事遇见个体生命,教师如何帮助中小学生建立“历史同理心”。“未来你们站上讲台,不妨让孩子们先读一段同龄人的抗战日记,再写一封‘跨越时空的回信’,这就是最生动的师德教育。”

触摸“老兵手印墙”——让信仰在指尖发烫

随后,师生来到镇馆之宝——“老兵手印墙”。1600余枚鲜红手印在灯光下凹凸起伏,像一片被岁月风干的“枫叶”,更像一部用指纹写就的“人”字史书。讲解员邀请同学们闭眼伸手:“如果感到灼热,那是心脏的温度;如果感到粗糙,那是历史的沟壑。”

王学薇同学发现第3排第7枚手印缺了一截食指。“这是原第八十八师士兵李德才,1937年12月他用集束手榴弹炸日军坦克,食指被弹片削掉。2005年博物馆征集手印,他坚持不戴假肢,‘让伤口自己说话’。”陈以恒同学在随后的微分享中说道:“缺了食指的右手,照样可以敬礼;缺了设备的课堂,照样可以育人。”陶敬泽同学说:“未来如果我分到乡村小学,哪怕只有一盒粉笔,也要把今天的感动讲给孩子们听。”

黄建中老师趁热打铁,布置“手印里的师德”现场小任务:请用手语、英语、普通话三种方式,把老兵故事讲给同伴听。“师范生不仅要做‘经师’,更要做‘人师’。让红色故事在多重语言、多元表达中传递,正是特殊教育师范院校教师的独特使命。”

“双语微课堂”——让红色故事在指尖与舌尖同步绽放

“把‘老兵手印’翻译成英文,最先跃入脑海的词汇是什么?”返程前,郭方天老师在博物馆文献室就地开起“双语微课堂”。汪昕泽同学率先回答:“‘Scar’,伤疤——既是手指的缺口,也是民族的印记。”刘露珠同学补充:“‘Legacy’,遗产——物质缺席,精神长存。”十几种译法被迅速写满白板,师生共同筛选最贴切的语境,再用手语同步打出相应手势,现场顿时成为“三语”交汇的沉浸式小剧场。

郭方天老师现场宣布成立“博爱·双语红色讲解团”,首批成员由2025级英语师范专业和汉语言文学专业学生组成,未来将利用周末及寒暑假,在我校各个实践基地为观众提供中英双语志愿讲解,把“红色故事”升级为“中国声音”,把“民间记忆”转化为“国际表达”。

活动复盘:从“行走的思政课”到“奔跑的师德路”

返程大巴上,师生共同完成“一分钟复盘”。叙事维度:从“官方档案”到“民间记忆”,实现抗战叙事的多元互补;情感维度:从“观看苦难”到“对话苦难”,完成从“他者”到“共情”的师德跃迁;行动维度:从“记住历史”到“使用历史”,把红色资源转化为师范生职业成长动力。

车窗外的南京安德门华灯初上,同学们齐唱由博物馆馆歌改编的手语歌《灯火》。指尖在玻璃上划出弧线,像1600枚老兵手印的延伸——

“你们用血肉点灯,我们用青春接力;你们把黑暗挡在身后,我们把光明写向未来。”

(文、图/郭方天 编辑/曹宗敏 宋宁宁 审核/黄珏 冷晴)