七月的商洛,暑气蒸腾。金丝峡镇中心小学的教室里,孩子们的全副心神都被教室前方吸引——几张课桌拼接成的简易展台上,透明的生态瓶、发酵粉、彩色卡纸、水果电池整齐排列。这里,便是由10名来自南京特殊教育师范学院康复治疗、教育康复等专业的青年志愿者精心搭建的“科学魔法站”。他们带着精心设计的课程,将科学启蒙与红色教育深度融合,把探索科学和传承红色基因的种子,播撒在秦岭深处的课堂。

支教队成员及指导老师合影

“哇——!”巨大的惊叹声从教室传来,孩子们围在一起、激动地拍着桌子,脸上写满了难以置信的兴奋与惊奇。课堂上,“隐形密信”实验正到了揭晓答案的关键时刻:支教队员杨昭君小心翼翼地将碘液喷洒在看似空白的纸上,神奇的一幕发生了——淡蓝色的字迹如同被施了魔法般,缓缓显现!“密信是咋‘变’出来的?会有其他颜色吗?能教我写吗?”面对这些热切的追问,杨昭君用浅显易懂的语言解释:“这是碘伏遇到淀粉里的葡萄糖分子,发生了显色反应哦。”实践环节一到,孩子们积极参与,传递着属于他们之间的小秘密。“快看,我的字浮现出来了!”随着教室内此起彼伏的欢呼,杨昭君为孩子们讲述了战争年代中共地下党员用淀粉密信传递情报的故事:“当年咱地下党员就是用这法子传情报,敌人看不懂,咱自己人一看就明白,这可不是魔法,是先辈们用科学智慧打胜仗呢!”

同学们在调配淀粉水

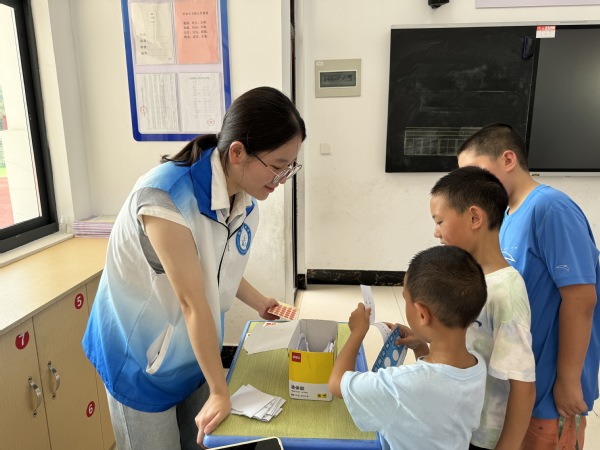

“当实验现象遇见红色故事,就是点亮秦岭的最美微光。”实践团成员李嘉欣说,“想通过活动,帮助孩子们发现身边的科学,学习党的历史。”在本次实践中,针对当地的科学教育资源相对匮乏的问题,团队为80余名乡村儿童设计了以“科学启蒙+红色传承”为主题的支教课程,包含“生活中的科学密码”“红色智慧实验室”“新时代科技小先锋”三个模块,共48课时。

支教队成员崔璨在为同学们讲解纸飞机飞行原理

同学们在制作水果电池

支教队成员杨挺余带领同学们制作再生纸

学生们探索植物拓印方法

制作窝窝头,领会“自己动手,丰衣足食”的革命精神

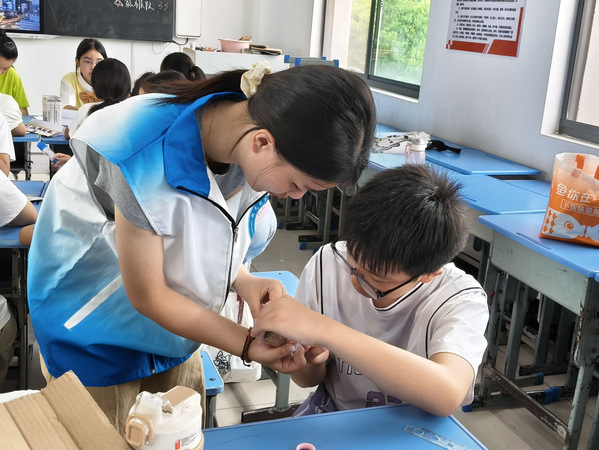

团队成员田魏依帮助同学们们剪裁红船模型

两周时光飞逝,结营仪式在晨风中飘扬的国旗下举行。团队精心布置的“科学成果游园会”热闹非凡:“声音的形状”展台前,孩子们争先恐后对着话筒喊出自己的名字,屏幕上瞬间跳跃出弯弯曲曲、独一无二的声波图形,引得阵阵欢笑与惊呼。成果展示区里,孩子们亲手制作的红船模型、水果电池、以及生机盎然的生态瓶前围满了家长。

游园会——“跳舞的声音”小游戏

游园会——科学知识问答小游戏

家长在体验“火线穿越”小游戏

“您看,这瓶底的土、里面的苔藓和小草,就像咱这大山里的树、泉水和土地,它们相互依靠、相互滋养,这‘小世界’缺了谁都不行!”团队成员举着一个生态瓶,耐心地向一位家长讲解。妈妈慈爱地摸着儿子的头,感慨道:“这俩礼拜,娃天天跑回家,嚷嚷着‘老师教俺变魔术哩’!我们听着新鲜,没想到,这魔术里真藏着大学问!”

家长们在浏览孩子们的课堂活动照片

“南京来的这些娃娃,上课特别用心。我们的学生已经开始期待明年的暑假了。”金丝峡镇中心小学副校长王书刚看着热闹的人群,眼里满是暖意。

结营仪式上师生、家长合影

微光虽小,照亮未来。从水果电池中的能量奥秘,到“隐形密信”揭示的化学反应原理;从“马兰纸”的“历史贡献”到航船模型里的“精神坐标”;从课堂上此起彼伏的惊叹声浪,到结营时随捕捉到的声波形状……两周支教埋下了科技与信仰的种子。秦岭深处,这些种子必将在山风和阳光的抚育下破土萌芽、茁壮成长,成为支撑乡村发展的精神力量。

原文链接:

https://jhd.xhby.net/share-webui/detail/s6886e96ae4b0fa9831628ba8