从“出发”到“抵达”,从“看见”到“改变”,南特青年的暑期故事在第一篇章里写下了壮阔的开场。接下来,校团委将联合更多学院接力第二篇章,把“流动美育盒子”送到南京的街巷,也送到雪域高原的牧场。同一粒种子,将在社区的泥土里发芽,也在格桑花旁生根;同一支画笔,会画出长江岸的幸福实景,也会描出雪山下的团结新花。

陪伴儿童成长 共建幸福家园

童心裁纸韵,妙手签书香。美术与设计学院“童声再造”团队师生分赴南京市马群街道和南京市浦口同心社区开展自然美育暑托班志愿服务活动。绘画创作、动手实践、自然美育科普等系列活动受到社区居民一致好评。管理学院“特童匠心 融合成长”团队师生奔赴祖国南疆,在云南大理白族自治州儿童福利院完成为期14天的暑期实践活动。团队成员跨越2000余公里,以专业与爱心为桥梁,以“融合教育”为纽带,为福利院儿童带去了丰富多彩的融合教育课程与活动。

科普AI新知 探索特教前沿

为响应国家“人工智能+”战略与《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》的要求,我校多支暑期社会实践团队迅速集结,把算法写进生活,让算力落在实处。教育科学学院“擦星者”实践团队充分依托学校专业资源和赛事平台,积极探索AI技术在特殊教育领域的应用路径。团队师生线上以我校强脑研究院为枢纽,联动跨区域专家、师生开展协同教研;线下分赴南京、无锡、台州三地实习基地,开展AI技术宣讲与教学实践,覆盖四家机构,惠及超五百名儿童,并以“学、赛、创、用、宣”五环相扣模式,促进成果转化。人工智能学院“LapinEX灵兔共语”科创实践团师生走进多家科技公司,围绕人工智能与无障碍建设的深度融合、重塑残障群体的生活模式开展深度调研。团队进一步了解人工智能前沿技术在科技助残、智能设备等领域中的应用情况,为项目发展注入强劲动能。

共筑语言桥梁 助力民族团结

在江苏援藏指挥部、江苏团省委、拉萨团市委、拉萨市青年志愿者协会的指导与支持下,管理学院“格桑筑梦”无障碍志愿服务队,在拉萨市策门林社区开展“青春聚力·同心格桑”暑期社会实践。中国共产主义青年团拉萨市委员会志愿者服务指导中心主任王文,对团队长期以来扎根基层、深入社区的志愿精神给予充分肯定。她表示,这是今年暑期首支进藏开展实践活动的大学生志愿团队,并对此表示衷心欢迎和高度赞赏。项目团队以此为契机,主动与拉萨市残疾人联合会等机构展开对接,积极洽谈深度合作空间,推动双方合作共建机制进一步制度化、长期化。

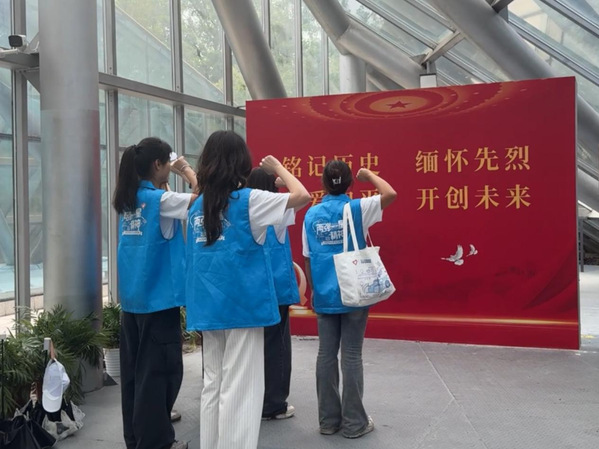

厚植家国情怀 赓续红色血脉

存史明志,薪火相传。音乐与舞蹈学院百灵鸟公益“红色赋能,核韵星声”“两弹一星”精神全国志愿宣讲团怀着对英烈的深切崇敬,走进南京抗日航空烈士纪念馆,开启了一场涤荡心灵的红色寻访之旅,在历史的回响中汲取精神力量。在庄严肃穆的红色宣誓墙前,志愿者们如挺拔的青松般肃立,郑重地举起右手,庄严宣誓,承诺将传承红色使命,为国家的进步与发展贡献自己的青春力量。这绝非一次简单的仪式,而是一场跨越时空的精神对话——从抗战时期航空英烈“誓死报国不生还”的碧血丹心,到“两弹一星”功勋“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的赤子情怀,再到新时代青年“强国有我”的铿锵誓言,精神的火种在代代相传中愈发炽热。

从“奔赴”到“成长”,从“扎根”到“绽放”,截至目前,各团队已陆续结项返程,但这场青春的接力不会结束。校团委将于9月启动“实践归来话成长”系列分享会,把雪域高原的故事、实验室外的创意、乡村中的答卷带回课堂,转化为新一轮人才培养、科研攻关与校地合作的种子。(文/朱学源 王国庆 图/暑期社会实践团队 编辑/宋宁宁 审核/ 李永康 冷晴)