赵厚仁是段冀州2020年到南京特殊教育师范学院音乐与舞蹈学院任教后,带过的4位盲人学生之一。出生于2004年、今年秋季开学读大学三年级的赵厚仁,平时在校园有套“标配行头”——一把二胡、一根盲杖。

坐在记者面前,谈起自己的恩师和无比喜爱的乐器,赵厚仁慢慢打开心扉。

“我叫赵厚仁,宽厚的厚、仁义的仁。我先天患有的疾病又被称为‘视网膜色素变性’,我的眼睛是看不见任何影像的,基本只有微弱的光感,微弱到只能分清白天和黑夜。”赵厚仁笔直地坐着,彬彬有礼。为了这次教师节采访,他特意选择了只有特别重要的演出场合才会穿着的乐队礼服。

先天性“视网膜色素变性”不仅影响着赵厚仁的视力,还引发了一定程度的色盲,这位20岁的男生从小便不具备区分颜色的能力,他直言“在我眼睛里,只能看到亮的白和暗的黑”。

“18岁之前,我有十四五年都在北京市盲人学校接受一贯制教育,那时就已接触二胡,对音乐和二胡产生了浓厚的兴趣。”赵厚仁回忆,正是基于这一背景,外加希望换个环境体验正常人的生活,考大学时,他选择了面向视力障碍学生开展音乐单招单考的南京特殊教育师范学院。

“2022年秋季进入学校音舞学院音乐学师范专业读书,是我第一次离开家、离开父母、离开北京、离开从幼儿园起就一直待着的盲人学校。”赵厚仁告诉记者,他来学校后遇到的第一个问题,就是怎样融入,“我的室友绝大多数都是身体健康的同学,刚来这里时,我习惯于很早起床,但又不熟悉校园环境,于是想麻烦室友带我去找食堂。虽然大家都很热情,可次数多了我也不好意思。不仅去食堂,找教室练琴同样如此,刚来学校头几个月,80%以上的事情我可能都要麻烦老师和同学。紧接着,心里便由新奇转为强烈的落差。”

总结那段日子,赵厚仁感慨,“原来对于一名盲人学生,适应正常人的生活远比想象中还难。”

盲生的心理,往往比身体健康的学生更复杂,内心对教师的期待自然也会不同。“别的同学能看到琴谱,我看不到,我会希望老师帮忙把谱子念出来,我才能学习演奏;别人上课时,用发放的纸质教材就能学习,我也办不到,我会问老师能否给我一份教材的电子版本,然后再用专门的软件读屏学习;我会希望老师对我的耐心更多一点……”赵厚仁说。

“厚仁,你知道当初填报的是师范类专业,将来有可能要做一名教师吗?”记者问。

“知道,但坦白说,我一开始并没考虑将来要做什么,更多是觉得,对视障群体来说能多条就业的选择就已非常不错。”赵厚仁曾了解过盲人群体进入社会主要从事的职业。他说无非两类:一是推拿按摩,另一类是钢琴调律、音频剪辑,“相对来说,路‘有点窄’,所以如果能有成为教师的选择,对我来说已经非常幸运,其实我并不敢真正奢求什么。”

2022年入学后,这样的状态持续了几个月。那段时光,每每感到孤独,赵厚仁都会拿出从小陪伴自己10多年的二胡,把自己沉浸在音乐里,从中寻找熟悉的安全感,直至大一上学期遇到恩师、学校音舞学院音乐治疗系主任段冀州。

师徒缘分,源于2022年赵厚仁大一上学期学校组织的40周年校庆排练;两人真正加深认识,是在大一下学期。南京特殊教育示范学院音舞学院对大一下学期的学生,开设了一门选修课程——器乐选修。“我是练二胡的,得知段老师正好带二胡选修,就不假思索报了名!”赵厚仁说着,脸上焕发出光彩。

段冀州给赵厚仁留下的第一印象,是“关心好问”。段冀州会在课后主动询问赵厚仁“平时怎样使用手机”“在校园出行是否方便”,以及“以前的老师是怎么教琴的”……慢慢地,段冀州不只在二胡专业上给予赵厚仁指导和建议,还帮助赵厚仁一起规划毕业后的人生。

“那次谈话我始终忘不掉。”赵厚仁告诉记者,那是大一年级一次乐队演出候场时的聊天。“段老师除了希望我未来即使毕业也不要放弃二胡,还希望以后我能去特殊学校,做一名教师帮助更多和我一样的学生。”

坐在一旁的段冀州,稍稍打断赵厚仁:“我对厚仁说,你比其他人更了解特殊群体,你其实可以通过学到的专业技能帮助更多人。”

这次聊天的内容,赵厚仁一直记到眼下,“以前我们说教书育人有多伟大,感觉只是一句宏大的描述。但段老师那次找我谈完,我突然回想起来,成长过程中确实有很多老师无私地伸出援手。我就想,如果有一天我也有能力,同样可以把关怀传递下去——不仅能够实现我的社会价值,还可以想方设法让更多特殊孩子接触到音乐,我觉得这是一件很伟大的事情。”

“厚仁,你觉得段老师是你的人生引路人吗?”记者问。

“当然。当我离开北京熟悉的环境,开启大学全新篇章后,段老师给予我的帮助很大。” 在段冀州的引导下,赵厚仁心中播下一颗种子,他奔着目标,在大一下学期就通过了大学英语六级考试,眼下又已拿到教师资格证。

“一个人失去过一些东西,往往更加懂得珍惜,厚仁就是这样一位学生。”段冀州评价。说完,这名1986年出生,今年36岁的青年教师话锋一转,谈到自己的经历和当初从事教育的想法。

段冀州对特殊人群的关注,始于他在江苏师范大学音乐学院读书时接触到的音乐治疗课程。用他话讲,最初只是希望多掌握一项技能,但在大学毕业后前往日本留学的过程中,段冀州却不止一次察觉到音乐的重要性。

段冀州直言,留学期间的导师社会责任感极强。留学的十年里,每每有时间,他便跟随导师前往社区为老人演奏乐曲,或到医院康复部给残障特殊儿童演奏触动心弦的音符。“社区的老人最怕学校放假,因为学生回家,就没人能在他们生活中照进音乐的阳光;医院康复部患有自闭症、脑瘫的特殊儿童更令人心疼,一些孩子虽然淌着口水,但听到音乐时看向你的眼神里,满是澄澈的欢喜。那十年,我受我导师影响开始关注弱势群体,也为自己2020年回国后从事的工作埋下伏笔。”段冀州说。

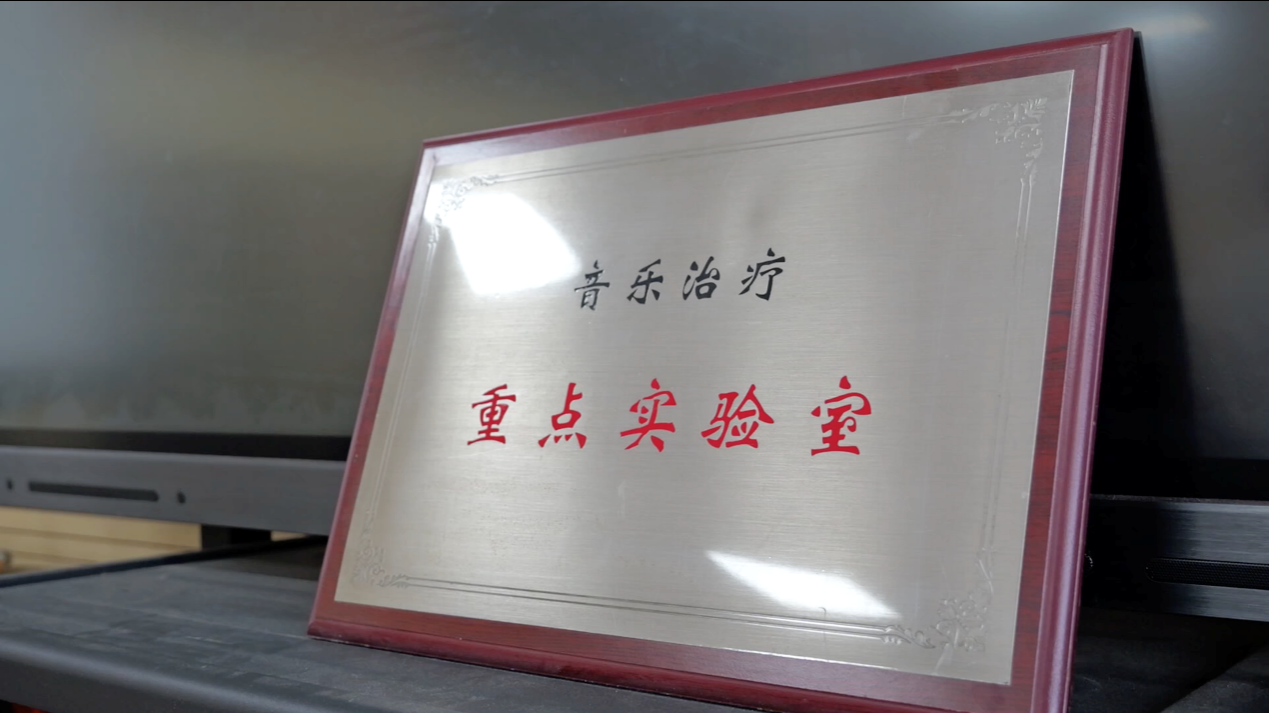

2020年初段冀州博士毕业回到南京时,目标已非常清晰——师从导师,走上讲台;帮助弱势群体,推广音乐治疗。就这样,段冀州的人生轨迹与南京特殊教育师范学院“走到一起”。从2020年直至眼下这4年里,段冀州一共带过4名盲人学生,几乎每年会遇到一名。

“音乐治疗究竟能对特殊人群起到哪些帮助?”记者好奇。

“通过音乐的旋律和节奏,可以改善包括自闭症儿童、脑瘫儿童、多动症儿童等在内的特殊儿童言语症状,同时帮助他们进行肢体感官训练。就像不少结巴的人讲话虽不利索,唱歌却很顺畅,音乐可以作为一种治疗手段。”段冀州说。

第一次听到老师讲述自己的过往,赵厚仁格外认真。对这名有视力障碍的男生来说,师徒二人的共鸣,在这些故事和平日一次次“师对徒”的关怀里已越来越多。

段冀州以身体力行影响着赵厚仁。相较刚来南京念书时,赵厚仁更加自信,对未来的人生目标也更明晰——融入正常社会、成为一名教师的目标感分外强烈。

夕阳投射在赵厚仁与段冀州的脸上,赵厚仁虽然看不见恩师的模样,却能从言语中分辨出教师的关爱。“在段冀州之前,还没哪个老师为我规划过人生。”赵厚仁感慨。师徒二人虽然不曾有过眼神交流,却不乏沟通。

“每名教师对成就感的理解都有可能不同,有的老师因带出的学生进入全球顶尖学府自豪,有的以教过进入‘世界500强’企业的学生为荣,您怎么看待成就感?”记者看向段冀州。

“自己淋过雨,就要给别人撑伞。在我看来,帮助特殊学生融入社会、让他们未来能和普通人平等无障碍地交流,反而更有成就感!”段冀州说,在他心中,“教育家精神”并非飘在半空中的口号,落到实处就是“种好一块地,守好一片田”。

采访临了,段冀州又为自己的学生拾起盲杖,递到赵厚仁手里。

新华日报·交汇点记者 李睿哲/文 王苏禾/图片、视频

原文链接:

https://jhd.xhby.net/share-webui/detail/s66dfbf8ee4b0458dc38c859c